1940 RAWA-RUSKA 1945

NI KZ, NI CAMP D’EXTERMINATION, RAWA-RUSKA EST UN CAMP DE REPRÉSAILLES POUR PRISONNIERS DE GUERRE ÉVADÉS.

Le 12 novembre 1965, le président des anciens de Rawa-Ruska (Nom de cette association : Union nationale des déportés de Rawa-Ruska, ceux de Rawa-Ruska) M. Abert Guelain, a remis aux autorités un mémoire en vue de la reconnaissance de la qualité de déportés résistant à ceux qui avaient été détenus dans ce camp. Ce document officiel apporte des précisions sur le camp et sur le sort des Français incarcérés.

Il y avait ni paillasse ni paille, ni couverture, les hommes couchaient à même le sol ou sur des bas-flanc à trois ou quatre étages entre lesquels ils pouvaient à peine se tenir assis. Une affiche placardée dans tous les Stalags le 21 mars 1942 précise ceux qui iront rejoindre le camp disciplinaire de Rawa-Ruska: Tous les prisonniers français et belges refusant de travailler ; les prisonniers français et belges particulièrement soupconnés de préparer une évasion ; les sous-officiers qui, jusque-là volontaires, refusent de travailler, doivent compter sur un départ vers l’est ; aucun égard pour la profession ne sera pris pour le travail effectué à l’est ; toute tâche devra être exécutée.

Le Block IV

Le 13 avril 1942 arrive à Rawa-Ruska le premier convoi de Français. Ils sont 2 000. D’autres suivront rapidement. Un mémoire décrit les conditions des transferts de ces prisonniers punis.

Mirador du camp de Rawa-Ruska

Le voyage s’effectuait dans les mêmes conditions : six à sept par jours, nuits (ou plus) dans des wagons à bestiaux verrouillés, sans paille sans couverture, avec 50, 60, 70, ou 80 personnes (quelquefois) par wagon. En cours de transfert, il n’était distribué qu’une ou deux soupes innommable, d’un volume d’environ un quart à un demi-litre, servies dans des récipients de fortune (vieilles boîtes de conserve rouillées) fournis par les convoyeurs à qui il fallait les rendres, et que les hommes se repassaient entre eux car ils étaient en nombre insuffisant. Bien souvent, les hommes ne pouvaient faire leurs besoins que dans un coin du wagon. Il arrivait qu’en raison du grand nombre de personnes, certains ne pouvaient que se soulager sur place.

LA VIE QUOTIDIENNE

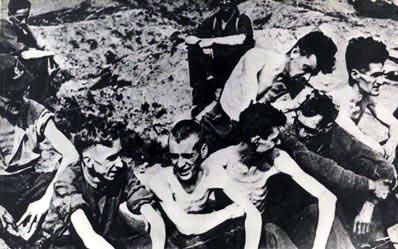

Presque tous les hommes avaient les pieds nus dans des sabots ou des claquettes en bois, ils étaient vêtus de haillons. Ils n'avaient aucun récipient pour manger et boire, aucun ustensile pour se servir, aucune cuillère, aucun couteau, aucun rasoir, aucun nécessaire de toilette.

Tous ces objets avaient été confisqués lors des fouilles effectuées au moment de l'arrestation, au passage dans les straf-kompanies, et avant le transfert à Rawa-Ruska.

On avait affublé les déportés de vieux uniformes de l'Armée française, et nombre d'entre eux portaient aussi des uniformes étrangers dépareillés.

Très nombreux étaient ceux qui n'avaient même plus de chemise, ni de sous-vêtement. Sur les uniformes français il avait été peint dans le dos: le KG traditionnel ou parfois un triangle rouge ou un disque de même couleur, appelé dérisoirement la cible. On interpellait ainsi ceux qui en étaient affublés: Eh, la cible!

LA NOURRITURE

La quantité de nourriture distribuée était nettement insuffisante et d’une qualité déplorable. Une soupe par jour constituée par du liquide dans lequel on remarquait un peu de millet, des fanes de choux et quelquefois pour changer des cosses de pois. De temps en temps, il y avait une distribution de margarine, ou graisse synthétique, de marmelade constituée par des tourteaux). Le pain ? Sa distribution était bien irrégulière en raison des mauvais arrivages. Très souvent, la boule pesant 1 kilogramme était partagée entre trente ou trente-cinq détenus. Il est arrivé de rester deux ou trois jours sans en avoir. Une tisane était servie matin et soir. Elle était à base de décoction de feuilles ou de bourgeons de sapin. La quantité réservée à chaque homme était d’environ un quart à un demi-litre. Il y eut quelquefois de la pomme de terre dans la soupe. Les Allemands eux-même estimaient que théoriquement la ration journalière n’atteignait pas 1 200 calories.

LE TRAVAIL ET LES KOMMANDOS

Des brimades quotidiennes étaient imposées aux détenus qui, toujours pieds nus dans les sabots, devaient courir, sauter, se coucher, ramper, en portant souvent des charges (poutres, pierre, etc.) et ce, par n'importe quel temps.

Des rassemblements étaient ordonnés à n'importe quelle heure, le jour et la nuit, et duraient de nombreuses heures. Il y avait aussi d'interminables fouilles.

Les détenus étaient envoyés au travail, soit en corvées extérieures, ou en Kommandos (exploitations de carrière, tourbière, travaux forestiers) où ils se trouvaient mêlés aux Kommandos de Juifs, sous l'impitoyable surveillance des soldats chargés de les garder. Le travail se faisait sous la contrainte, accompagné de coups de bâtons, de coups de crosses, sous la menace de la baïonnette.

Tarnopol, le Kommando de la carrière, août 1942

Le nombre des déportés arrivant au camp de Rawa-Ruska augmentant, des Kommandos ont été créés, certains très loin vers l'Est, et il n'a pas été possible d'en établir le nombre exact.

En effet, les listes de répartition dans les Kommandos, ainsi que leurs lieux d'implantation, étaient sous le contrôle exclusif de l'Abwehr.

L'effectif des Kommandos variait de 50 à 500 détenus. Comme au camp, rien n'avait été organisé avant l'arrivée des détenus, et aucune amélioration ne fut apportée par la suite. Le régime alimentaire n'était guère meilleur que celui du camp. Les détenus durent, pour subsister, manger des herbes et des racines arrachées en cachette durant les corvées. Le travail était obligatoire, sous la surveillance constante de sentinelles et de chiens qui harcelaient les hommes. Ce travail était des plus harassants: terrassement sur voies de chemin de fer, champ d'aviation, travaux forestiers, extraction de pierre, de tourbe, etc., et même travaux de démolition de pierres tombales des cimetières juifs de la région (notamment Trembowla).

Les détenus français, bien souvent, travaillaient côte à côte avec les Juifs déportés des pays occupés par les nazis. Dans certaines prisons ou citadelles, ils étaient mélangés aux Juifs déportés. De plus, sévissaient les exactions de toutes natures: appels, fouilles interminables à n'importe quelle heure, par n'importe quel temps. Ainsi, ce régime tendait-il à l'effondrement intégral de l'être humain.

LES EXACTIONS

Des rassemblements étaient ordonnés à n’importe quelle heure, le jour et la nuit, et durait de nombreuses heures. Il y avait aussi d’interminables fouilles. De plus sévissaient les exactions de toutes natures: appels, fouilles interminables à n’importe quelle heure, par n’importe quel temps.

L’ÉTAT SANITAIRE

Les détenus perdirent tous de 15 à 20 kilogrammes au cours des premiers mois de leur détention. Un bilan de mortalité est difficile, sinon impossible à faire. Les militaires déportés à Rawa-Ruska étaient du Service Armé, ayant fait la guerre, ayant déjà subi des séjours en camps, straf-kompanies, en prisons ; c'étaient des hommes jeunes, solides, ayant, malgré certains sévices déjà endurés, un entraînement à la vie captive et à la lutte contre l'adversité. Combien y aurait-il eu de morts s'il s'était agi d'hommes, ou de femmes, enlevés brutalement à leur intérieur, à leur vie familiale, à leur milieu, à n'importe quel âge?

Il a été prouvé que des cadavres de militaires prisonniers de guerre français ont été découverts dans de nombreux charniers en Ukraine, dans la région de Rawa-Ruska et de Lemberg.

Lors de l'arrivée du premier convoi à Rawa-Ruska, le 13 avril 1942, quelle ne fut pas la surprise des arrivants de constater que déjà 10 médecins français juifs les avaient précédés de 4 jours au camp de Rawa-Ruska, envoyés par les Allemands pour en assurer théoriquement le service de santé. Il s'agissait d'officiers français qui avaient été déportés dans ce camp d'Ukraine parce qu'ils étaient juifs, et devaient subir les mêmes traitements que l'ensemble des autres internés, bien qu'ils n'aient pas été passible d'une mesure disciplinaire. Ils n'avaient par ailleurs été dotés d'aucun médicament pour soigner les nombreux malades et blessés du camp et devaient se contenter de donner des conseils, certes précieux, mais dans la plupart des cas, peu efficaces. Voici quatre exemples des soins prodigués sans médicament et sans instrument.

1° Comment était arrachée une dent sans anesthésie et sans instrument adéquat:

Il était procédé d'abord à un rinçage de bouche avec l'urine du patient, puis, avec une fourchette préalablement déformée, on lui ouvrait la gencive ; enfin, avec un instrument de fortune, la dent était arrachée, même si au cours de l'opération elle se cassait en 2 ou 3 morceaux.

2- Otites, maux d'oreilles ou maux de tête. Il était appliqué, régulièrement et le plus souvent possible, de la neige, derrière et sur les oreilles afin de provoquer une réaction par le froid, (difficile à croire, mais parfois efficace).

3- Blessures :

Il était versé sur les blessures l'urine du patient pour cautérisation (Urinothérapie).

4- Douleurs lombaires, vertébrales, sciatiques :

Mouvements respiratoires, étirement et manipulations diverses, etc.

Ces 10 officiers médecins français juifs, pour lesquels les internés malades ont gardé une infinie reconnaissance tant leur dévouement était grand, se nommaient :

Pierre Bader, Joseph Bénichou, Joseph Benzaken, Léopold Berl, Roger Cahen-Pashcyoud, Michel Moscovici, Roger Nathan, Tepper, Max Vassile, Marcel Zara.

Ils furent ensuite répartis dans un certain nombre de sous-camps créés à la suite de l'arrivée de nouveaux convois au camp principal alors surchargé, mais toujours dans les mêmes conditions. Ce premier groupe fut ensuite remplacé par d'autres officiers médecins français, déportés à Rawa Ruska pour les mêmes raisons que les autres internés qui s'y trouvaient à savoir : rebellion, sabotages, récidives d'évasion, etc, naturellement, pour nombre d'entre eux, parce qu'ils étaient de confession juive. Ce sont les docteurs:

André Aurengo, René Barbot, Sylvain Binn, Jean Catteau, Serge Chambert, Chartres, Francis Cloez, Jacques Dedieu, René Faivre, Fergis, Henri Frappier, Jean Garrigau, Jerôme Guérin, Robert Guiguet, Charles Hervy, Philippe Jagerschmidt, Robert Kany, Lacoste, Henri Lanuss, G. Lardy, Oscar Lievain, Gustave Martinache, Painblanc, Louis Prost, Rhodez, Souffron, Seillier, Louis Stervinou, Velluz, Zwahlen.

Il faut souligner le grand mérite et le dévouement sans limites de ces nouveaux médecins qui firent eux aussi tout ce qui était en leur pouvoir et avec les faibles moyens dont ils disposaient pour que survive le plus grand nombre de leurs compagnons de misères.

Il n'est pas douteux que le transfert à Rawa-Ruska de ces médecins officiers français juifs, venus de l'Oflag (camp pour officiers) X C à Colditz, réservé à des disciplinaires et à des juifs parcequ'ils étaient juifs, répondait à l'intention diabolique des nazis d'éliminer les indésirables du régime hitlérien.

C'est donc sciemment que résistants de toutes sortes, saboteurs, récidivistes de l'évasion, et Juifs ont été déplacés dans cette zone d'extermination où il serait le plus facile de les faires disparaîtres sous un prétexte quelconque, ou sans prétexte du tout, lors de la liquidation des derniers ghettos.

LE MORAL

Il y eut de nombreuses tentatives d’évasions. Si quelques-uns ont pu réussir, ceux qui ont été repris ont fait l’objet de graves sévices allant jusqu’à la mort. De nombreux camarades ont été abattus au moment de leur évasion. Si certains évadés ont pu réussir à rejoindre la résistance polonaise ou les partisans russes, si d’autres ont pu arriver en Hongie ou en Roumanie pour rejoindre ensuite les armées françaises libres, beaucoups ont disparu sans laisser de trace. Ces évasions ne pouvaient avoir lieu qu’à l’occasion de corvées, de travail en Kommando, en profitant de la moindre inattention d’une sentinelle.

ÉVASIONS

Comme déjà indiqué, il était impossible de s'évader du camp même de Rawa-Ruska ou de ses sous-camps ; pourtant, profitant des Kommandos de travaux forcés à l'extérieur, malgré l'extrême vigilance des gardiens, beaucoups ont essayé, la plupart hélas, ont été tués sur place, d'autres ont été repris et exécutés ; un certain nombre, cependant, ont réussi, rejoignant la résistance polonaise ou les maquis ukrainiens, tchécoslovaques, hongrois ou roumains ; pour ne nommer que quelques-uns d'entre eux, nos camarades : Brugnon, Tutot, Maulini, Massart, Colombet, le docteur Lanussé, Gardon, Inaudi, Espanol, Braun, Bertin, Ganster, les frères maristes Bonetbeltz et Clerc, Salgues, Caillavet, Charignon, Bertras.

Plusieurs ont même réussi, grâce à l'entremise de maquis ukrainiens, à se faire incorporer dans l'armée régulière russe et ainsi, avoir le grand réconfort de participer avec leurs nouvelles unités à la bataille de Berlin, citons entre autres: Bertrand Achin (comme chef de char) et André Hennart qui fut, lui, hélas, grièvement blessé au cours des combats.

D'autres, après leurs transferts dans un autre camp plus au nord, ont pu s'introduire dans des cargos en cours de chargement, en partance pour la Suède, dans les ports de la mer Baltique et ainsi pouvoir rapidement rejoindre par avion l'Angleterre, où ils furent incorporés dans les Forces françaises libres, ayant ainsi l'honneur de pouvoir participer au débarquement des troupes alliées en France ou d'être affectés, comme, entre autres, Jean Lagaillarde et son camarade d'évasion Pourcelot, à la division du général Leclerc.

Plus risqué encore, trois courageuses équipes s'emparèrent de vedettes militaires allemandes et après moult et dangereuses péripéties, malgré la surveillance des hydravions, la traversée de champs de mines etc., réussirent à atteindre la Suède et à s'engager, elles aussi, dans les Forces françaises libres pour reprendre le combat, citons entre autres: Gentet, Orain, Tacchi, Magerotte, Martin, Garnier, Chevallier, Brossier, Veschambre, Martineau, Vandenbulk, Hillairet, Gaven, Frébour.

Sans oublier ceux qui par divers autres moyens ont réussi à gagner la France et à participer d'abord aux combats de la résistance, tels Charraz et Pollet du maquis des Chartreux et à continuer la lutte avec les FFL, en l'occurrence, sous les ordres du Général Gil et cela, jusqu'à la victoire finale, en Allemagne même, dans le pays qui les avait auparavant si cruellement maltraités. Citons encore, entre autres, le cas de Gilbert Bellegarde, qui réussit son évasion en octobre 1943 et passe à la Résistance en France en janvier 1944, au groupe Armée secrète avec le commandant Lanthoens, alias Lavergne.

D'autres, hélas, n'eurent pas cette immense joie et tout le réconfort que l'on peut imaginer en pareil cas, car ils furent repris avec leurs camarades résistants de l'intérieur, emprisonnés, torturés et à nouveau déportés, mais cette fois dans des camps civils de concentration en Allemagne, tels Dachau, Buchenwald.

CONCLUSION

Du 13 avril 1942 au 19 janvier 1943, le Stalag 325 fut transféré du camp de Rawa-Ruska, qui fut alors abandonné, à la citadelle de Lemberg (Lwow).

Du 20 janvier 1943 au 19 février 1944, il fut transféré à Stryj, ancien sous-camp de Rawa-Ruska.

En juin 1944, le Stalag 325 était dissous et les effectifs restants (peu nombreux), transférés au Stalag 1 A de Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad).

La lettre fut postée le 24 avril 1945 à Landsberg (actuellement Gorzow Wielkopolski en Pologne), où les Français furent retenus par l'armée russe avant d'être conduits jusqu'à Starry-Doroghi en Russie, à une centaine de kilomètres au sud est de Minsk, qu'ils ne quittèrent que le 2 juillet 1945. Roger d'Aigremont ne rentra chez lui dans la Manche que le 23 juillet 1945. La lettre n'arriva qu'après son retour.

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 6 autres membres